Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

L'auteure souhaite apporter des précisions sur les définitions. Dans cet article, nous utilisons l’expression « héritier de l’immigration » pour désigner les personnes nées et/ou socialisées en France, ayant au moins un parent immigré, et dont les trajectoires, pratiques ou représentations sociales restent influencées par cet héritage migratoire. L’INSEE emploie quant à elle le terme de « descendant d’immigré », défini comme une personne née en France et ayant au moins un parent immigré. Il peut s’agir d’une descendance directe de première ou deuxième génération. Tous les enfants d’immigrés ne sont pas automatiquement des descendants d’immigrés au sens de l’INSEE : certains peuvent être eux-mêmes immigrés s’ils ont migré avec leurs parents. L’origine géographique est attribuée selon celle du parent immigré, ou du père en cas de double ascendance migratoire.

Le terme « population migrante » ne fait pas l’objet d’une définition unique dans les classifications statistiques françaises. Il est toutefois largement utilisé dans les travaux académiques, les documents institutionnels et les discours publics pour désigner l’ensemble des personnes concernées par une expérience migratoire, qu’elles soient immigrées, étrangères, ou héritières de l’immigration. Il inclut donc, selon les contextes d’usage, les immigrés au sens de l’INSEE, les étrangers vivant en France, ainsi que leurs héritiers, lorsque ceux-ci sont socialement perçus comme porteurs d’un héritage migratoire. Ce terme permet ainsi de rendre compte de la complexité des trajectoires et des assignations sociales, au-delà des seules catégories juridiques

Selon la définition du Haut Conseil à l’Intégration, reprise par l’INSEE, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France. Les personnes nées Françaises à l’étranger ne sont donc pas comptabilisées comme immigrées. Certains immigrés ont pu acquérir la nationalité française, les autres restant étrangers. La notion d’immigré ne se confond pas avec celle d’étranger : un immigré n’est pas nécessairement étranger, et réciproquement, certains étrangers peuvent être nés en France (notamment des mineurs). La qualité d’immigré est permanente, même après naturalisation. Enfin, l’origine géographique d’un immigré est déterminée par son pays de naissance, indépendamment de sa nationalité d’origine. (Source : INSEE, Définitions, méthodes et qualité, publié le 18 avril 2023).

Table des matières

Appuyé sur une enquête de terrain menée à Angers entre 2019 et 2023 (Elbichr, 2024), cet article propose une lecture spatiale des pratiques de sociabilités des migrants marocains et de leurs héritiers. Nous incluons ici les héritiers de l’immigration dans la catégorie de population migrante, bien qu’ils soient nés et/ou socialisés en France. Ce choix s’appuie sur la manière dont cette population est socialement perçue et catégorisée, et non sur une définition juridique ou légale du terme « migrant ». À partir de témoignages et d’observations menées sur plusieurs sites, il s’agit ici de montrer comment les pratiques sociales et spatiales varient selon les générations en migration, et comment ces variations traduisent à la fois des héritages culturels, des aspirations identitaires et des stratégies d’appropriation urbaine différenciées.

Sociabilités périphériques de la première génération migrante

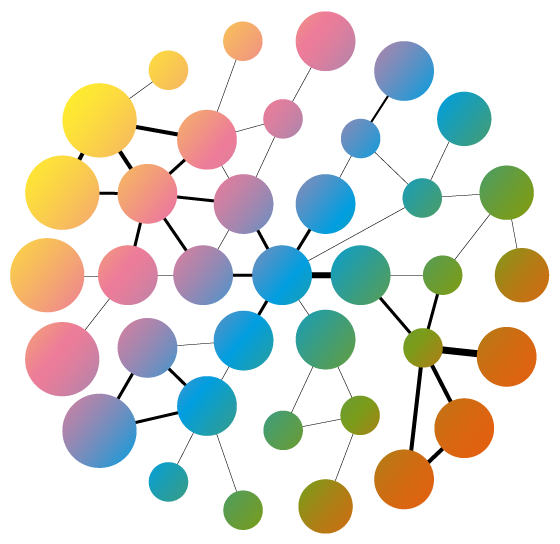

1Dans la littérature académique sur les migrations, la question de l’excentration géographique des immigrés a été analysée (Boquet, 2008). De nombreux travaux ont mis en évidence le rôle joué par les grands ensembles construits en périphérie des villes françaises dans les années 1960 et 1970, qui ont accueilli une part importante de la main-d’œuvre étrangère. À Angers, cette dynamique s’est traduite par l’installation durable de familles marocaines, en particulier originaires de la tribu des Aït Ayad dans le Moyen Atlas (Arab, 2002), dans des quartiers tels que Monplaisir, la Roseraie, Belle-Beille ou Verneau. Ces espaces résidentiels ont progressivement vu apparaître des lieux de rencontre et de sociabilité informelle, investis principalement par la première génération de migrants. On y trouve des cafés tenus par ces migrants de première génération, le marché de Monplaisir, fréquenté pour ses produits spécifiques, ou encore des espaces de prière.

Source : M. Elbichr. Atlas Social d'Angers, UMR ESO, Université d’Angers-CNRS, 2025.

Localisation des principaux quartiers résidentiels de la première génération

2Bien qu’occupant souvent une position périphérique dans la ville, et parfois perçus comme à la marge dans les discours publics, ces lieux ont joué un rôle fondamental dans la vie sociale de cette population : ils ont permis de maintenir les liens avec le pays d’origine, de partager des informations et des expériences communes, et de transmettre des pratiques culturelles au sein des cercles de proximité.

3Les observations de terrain mettent en évidence la centralité persistante de certains lieux dans les pratiques sociales de la première génération de migrants marocains à Angers, aujourd’hui majoritairement composée d’hommes retraités ou proches de la retraite. Par exemple, le café situé place de l’Europe, à Monplaisir, comme d’autres cafés implantés sur les places des quartiers périphériques, constitue un espace de rassemblement important : il est fréquenté quotidiennement pour échanger sur l’actualité, discuter des conditions de vie en France ou au Maroc, et partager des récits de séjours passés au pays. Le grand marché du quartier de Monplaisir, quant à lui, dépasse largement sa seule fonction marchande. Il s’impose comme un lieu d’interconnaissance et de socialisation, où circulent les nouvelles, se maintiennent des formes d’interaction codifiées, et se transmettent des repères culturels liés à l’espace d’origine, entre les migrants de la première génération. Contrairement aux cafés, où aucune femme n’a été observée durant l’enquête, le marché de Monplaisir constitue un espace plus mixte, investi également par des femmes, à la fois en tant que clientes et parfois comme commerçantes, notamment sur des stands de cuisine traditionnelle (voir photo 1). La récurrence de certaines habitudes – comme le café matinal accompagné de msmen ou les discussions autour des événements familiaux ou religieux (voir photo 2) – témoigne de la mise en place d’une sociabilité ritualisée, qui reproduit les rythmes et les pratiques du pays d’origine dans l’espace urbain angevin.

Exemple de lieu de sociabilité des migrants marocains à Angers : le marché de Monplaisir et le centre-ville

Source : M. Elbichr, 2023. Atlas Social d'Angers, UMR ESO, Université d’Angers-CNRS, 2025.

Héritiers de la migration et fabrique de sociabilités au centre-ville d’Angers

4En parallèle, une autre logique spatiale émerge progressivement dans les zones plus centrales d’Angers, révélant un déplacement partiel des pratiques de sociabilité vers des espaces plus visibles. Cette fois, ce sont les héritiers de la migration, nés et/ou socialisés en France, qui investissent de nouveaux lieux, à l’image des bars à chicha, situés à la lisière des zones de consommation commerciale et des espaces d’expression culturelle urbaine. Ces établissements, dont les décors mêlent souvent des références françaises et marocaines, ne signalent pas une centralité nouvelle de la culture « franco-marocaine » dans l’espace urbain angevin, mais témoignent plutôt de l’émergence de micro-espaces où s’expérimentent des formes hybrides d’expression identitaire.

5Ces bars constituent des zones d’entre-deux : à la fois visibles, mais en marge des formes de légitimité culturelle dominantes. Ils incarnent des lieux où les usagers négocient entre héritages familiaux et normes de la culture urbaine française majoritaire. On y écoute du raï, du rap ou de l’afrotrap, on y parle en français, en darija, voire en rifain, et l’on y cultive une mise en scène de soi, marquée par des esthétiques partagées au sein de groupes spécifiques, qui ne sont pas encore pleinement connues et/ou reconnues de la culture locale dominante. On y consomme parfois de l’alcool, et l’ambiance sonore et visuelle évoque celle de lieux similaires à Paris, Bruxelles, Amsterdam, Barcelone ou Milan. Ces bars à chicha ne sont donc pas propres à Angers : ils s’inscrivent dans une déclinaison locale de formes de sociabilité transnationales, apparues dans les grandes métropoles européennes au sein des jeunesses issues de l’immigration. À ce titre, ils relèvent moins d’une volonté explicite de représentation que d’une réappropriation partielle de l’espace urbain par leurs usagers, qui rejouent, à travers leurs pratiques, des codes culturels transnationaux et proposent une manière alternative, située, d’habiter la ville.

6Contrairement aux cafés des quartiers périphériques, ces lieux sont investis aussi bien par des hommes que par des femmes, souvent jeunes et issus de différents quartiers. Éloignés des espaces résidentiels, ils sont généralement choisis pour leur neutralité sociale et symbolique : ils offrent un accès au centre-ville en dehors des cadres institutionnels ou commerciaux traditionnels. Toutefois, leur fréquentation ne garantit pas une neutralité absolue dans les représentations : ces espaces peuvent également produire ou renforcer certaines formes de stigmatisation, en particulier à l’égard des femmes maghrébines, souvent associées à des stéréotypes tels que celui de la « beurette à chicha ». Malgré ces tensions, les bars à chicha apparaissent pour une partie de leur public comme des lieux où l’on peut expérimenter une forme d’expression libre, dans une ambiance inclusive sur le plan générationnel et culturel. Ils fonctionnent ainsi, pour certains usagers, comme des « safe places identitaires » (Elbichr, 2024), où se rejouent des codes d’entre-soi, mais aussi une certaine capacité à construire collectivement des formes alternatives de légitimité urbaine, en phase avec les références d’une jeunesse plurielle et connectée.

Dynamiques générationnelles et géographies de la sociabilité à Angers : de la discrétion à la visibilité ?

7Ce déplacement générationnel dans les pratiques de sociabilité, du quartier périphérique vers le centre-ville, ne signifie pas un effacement de l’identité culturelle marocaine, mais plutôt une recomposition. Tandis que la première génération valorise des lieux discrets ancrés dans une mémoire migratoire, les héritiers de la migration, en quête de reconnaissance sociale et d’ancrage urbain, investissent des espaces plus visibles, plus centraux et plus ouverts à la mixité. La carte des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers montre bien une double géographie de la présence marocaine à Angers : d’un côté, un espace de reproduction communautaire en périphérie ; de l’autre, une insertion dans les dynamiques urbaines plus centrales, plus mixtes, plus contemporaines

8La transition entre générations n’est pas uniquement spatiale : elle est aussi politique. Les lieux investis racontent des manières d’être en ville, de s’approprier des morceaux d’urbanité, de revendiquer ou de dissimuler une appartenance. Ainsi, la géographie des bars à chicha, souvent stigmatisés dans les discours publics, révèle en réalité des besoins d’espaces propres, de socialisation choisie, face à des regards encore marqués par les préjugés. De l’autre côté, les cafés de quartier de la première génération, discrets et peu visibles, racontent une autre forme de résistance silencieuse, d’ancrage dans le temps et dans la mémoire collective.

En conclusion

9Loin d’une opposition simpliste entre quartiers populaires et centres urbains, l’analyse met en lumière une géographie fine, mouvante, façonnée par des ancrages, des mobilités et des redéfinitions continues. Cette diversification des présences dans le centre-ville ne contredit pas pour autant l’image de la « douceur angevine » : elle peut aussi être vue comme l’expression d’un cosmopolitisme tranquille, où coexistent, sans heurts majeurs, différentes formes de sociabilité.

Pour citer ce document

M'barka Myriam Elbichr, 2025 : « Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers », in H. Davodeau, L. Guillemot & S. Giffon, Atlas Social d'Angers [En ligne], eISSN : 2968-0255, mis à jour le : 20/06/2025, URL : https://atlas-social-angers.fr:443/index.php?id=1278, DOI : https://doi.org/10.48649/asda.1278.

Autres planches in : Cultures, art et identités

Bibliographie

ARAB C., 2002, De Beni Ayatt à Angers, mémoire et itinéraire d’une communauté berbère du Moyen Atlas marocain (1960-2000), 20 p. Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest. Anjou. Maine. Poitou-Charente. Touraine, 109(4), 231–240.

BOQUET M., 2008, Les banlieues entre ouverture et fermeture : réalités et représentations de l’enclavement dans les quartiers urbains défavorisés. Thèse de doctorat. Université du Havre.

ELBICHR, M.B.M., 2024, Mobilités et pratiques touristiques des migrants marocains et de leurs héritiers : Une analyse à l’intersection de l’effet générationnel et du genre. Thèse de doctorat. Université d’Angers et Université Cadi Ayyad

ENNAJI M., 2005, Multilingualism, cultural identity, and education in Morocco. Springer Science et Business Media.

NIANG S.M., 2023, The sound of liminality: MHD’s afro trap, affective listening, and the (re)invention of Afropean identities in France, Sociology Compass, 17(9), e13116. https://doi.org/10.1111/soc4.13116

Mots-clefs

- Migrants

- Effet générationnel

- Liste des planches associées au terme Effet générationnel

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

Index géographique

- La Roseraie (quartier)

- Liste des planches associées au terme La Roseraie (quartier)

- Les collèges d’Angers Loire Métropole : les déterminants sociaux et territoriaux d’un cadre de vie scolaire

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers : entre concentration et ségrégation

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers (2/2)

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

- La densité de population par bâtiment à Angers : un révélateur des inégalités sociales de la ville

- Belle-Beille

- Liste des planches associées au terme Belle-Beille

- Les chaufferies collectives à biomasse dans leurs territoires, étude de cas dans le quartier de Belle-Beille

- La carte amusante de Belle-Beille

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers : entre concentration et ségrégation

- Les jardins urbains collectifs angevins (1/2)

- Les jardins urbains collectifs angevins (2/2)

- La nature en ville : eau, végétation et douceur angevine

- Être étudiant-e à Angers et se loger (1/2)

- Être étudiant-e à Angers et se loger (2/2)

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

- Les habitants des quartiers prioritaires d’Angers sont-ils plus vulnérables face au risque de canicule ?

- La densité de population par bâtiment à Angers : un révélateur des inégalités sociales de la ville

- Plans d’eau angevins : perceptions, usages et « qualité » paysagère

- Centre-ville (quartier)

- Liste des planches associées au terme Centre-ville (quartier)

- Les collèges d’Angers Loire Métropole : les déterminants sociaux et territoriaux d’un cadre de vie scolaire

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers : entre concentration et ségrégation

- 2024, des élections successives, mais quels changements dans les équilibres politiques de la ville ?

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers (2/2)

- Être étudiant-e à Angers et se loger (1/2)

- Être étudiant-e à Angers et se loger (2/2)

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

- Les potagers domestiques dans l’agglomération angevine

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

- Les habitants des quartiers prioritaires d’Angers sont-ils plus vulnérables face au risque de canicule ?

- La densité de population par bâtiment à Angers : un révélateur des inégalités sociales de la ville

- La carte USE-IT d’Angers : une carte touristique pour les jeunes et par les jeunes

- Monplaisir (quartier)

- Liste des planches associées au terme Monplaisir (quartier)

- Les collèges d’Angers Loire Métropole : les déterminants sociaux et territoriaux d’un cadre de vie scolaire

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers : entre concentration et ségrégation

- Les jardins urbains collectifs angevins (1/2)

- Les jardins urbains collectifs angevins (2/2)

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

- Les potagers domestiques dans l’agglomération angevine

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

- La densité de population par bâtiment à Angers : un révélateur des inégalités sociales de la ville

Glossaire

- immigré

Selon la définition du Haut Conseil à l’Intégration, reprise par l’INSEE, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France. Les personnes nées Françaises à l’étranger ne sont donc pas comptabilisées comme immigrées. Certains immigrés ont pu acquérir la nationalité française, les autres restant étrangers. La notion d’immigré ne se confond pas avec celle d’étranger : un immigré n’est pas nécessairement étranger, et réciproquement, certains étrangers peuvent être nés en France (notamment des mineurs). La qualité d’immigré est permanente, même après naturalisation. Enfin, l’origine géographique d’un immigré est déterminée par son pays de naissance, indépendamment de sa nationalité d’origine. (Source : INSEE, Définitions, méthodes et qualité, publié le 18 avril 2023).

- Liste des planches associées au terme immigré

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

- afrotrapL’afrotrap est un genre musical créé par le rappeur MHD, qui mêle les sonorités du rap/trap français avec des éléments musicaux inspirés des traditions sonores ouest-africaines (mbalax, coupé-décalé, afrobeat). Dans son analyse, Sophie Marie Niang (2023) décrit l’afrotrap comme une forme sonore de liminalité, née d’un entre-deux identitaire vécu par les citoyen·nes noir·es postcoloniaux·ales en France, qu’elle désigne sous le terme Afropéens. À travers une écoute affective, elle montre que l’afrotrap permet d’embrasser, réinventer et (re)produire des paysages sonores familiers propres à l’expérience Afropéenne, et constitue ainsi une pratique de worldmaking, c’est-à-dire une façon de proposer, par le son, d’autres manières d’exister en France, hors des assignations raciales ou culturelles dominantes. Source: Niang, S. M. (2023). The sound of liminality: MHD’s afro trap, affective listening, and the (re)invention of Afropean identities in France. Sociology Compass, 17(5), e13116. https://doi.org/10.1111/soc4.13116

- Liste des planches associées au terme afrotrap

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

- darijaLa darija, ou arabe marocain, désigne la variété dialectale de l’arabe parlée quotidiennement au Maroc. Elle se distingue de l’arabe classique par son caractère essentiellement oral et ses registres populaires, et comporte d’importants emprunts au français, à l’espagnol et aux langues amazighes. Bien qu’elle ne bénéficie d’aucun statut officiel dans la législation linguistique marocaine, la darija est le principal langage vernaculaire des échanges de la vie courante, des productions culturelles (musique, cinéma, télévision, réseaux sociaux) et de certains médias locaux. Source: Ennaji, M. (2005). Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco. Springer Science & Business Media.

- Liste des planches associées au terme darija

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

M'barka Myriam Elbichr

Toutes les planches de l'auteur

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de M'barka Myriam Elbichr

HAL-SHS de M'barka Myriam Elbichr

Résumé

Appuyé sur une enquête de terrain menée à Angers entre 2019 et 2023 (Elbichr, 2024), cet article propose une lecture spatiale des pratiques de sociabilités des migrants marocains et de leurs héritiers. Nous incluons ici les héritiers de l’immigration dans la catégorie de population migrante, bien qu’ils soient nés et/ou socialisés en France. Ce choix s’appuie sur la manière dont cette population est socialement perçue et catégorisée, et non sur une définition juridique ou légale du terme « migrant ». À partir de témoignages et d’observations menées sur plusieurs sites, il s’agit ici de montrer comment les pratiques sociales et spatiales varient selon les générations en migration, et comment ces variations traduisent à la fois des héritages culturels, des aspirations identitaires et des stratégies d’appropriation urbaine différenciées.

Statistiques de visites

Du au

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...