Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

Étude du Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la commune d'Angers

par Jean Soumagne

Table des matières

Angers a bénéficié au terme d’un long processus d’un premier plan d’urbanisme, approuvé en 1934 et déclaré d’utilité publique en 1936. Du fait du second conflit mondial et des nouveaux enjeux de la reconstruction qui suivit, le plan n’a pu être véritablement appliqué. Cependant, certaines orientations ont été suivies dans les documents d’urbanisme élaborés durant les Trente Glorieuses. Surtout, ce premier document a servi en quelque sorte de laboratoire d’initiation à la planification urbaine.

Une élaboration laborieuse

1La loi « Cornudet »1 du 14 mars 1919 imposait aux villes de plus de 10 000 habitants d’élaborer dans les trois ans un « Plan d’Aménagement, d’Embellissement et d’Extension ». Il s’agissait pour la France de rattraper son retard en matière d’urbanisme vis-à-vis des pays de l’Europe du Nord. Cependant, les craintes vis-à-vis de l’État, le souci de défendre la propriété privée de toute atteinte conduisirent bien des municipalités à ralentir le processus de réflexion et de réalisation de ces plans, ce qui fait que vingt ans plus tard seules un quart des communes concernées en avaient adopté un.

2A Angers, la municipalité mit en place dès mars 1920 une « Commission spéciale du plan » comprenant six élus et quatre techniciens (Jeanneau, 1993). La mise en œuvre fut laborieuse faute de fond cartographique précis et de photos aériennes et d’un accord sur leur financement ; les levés ayant été faits en 1926-27 il fallut encore attendre près de quatre ans pour que le concours fût ouvert. Le jury retint, parmi les dix projets soumis, celui de Madame Zipper, architecte parisienne, fille de René Philippe, l’ingénieur en chef de la ville (Jeanneau, 1993).

3La notice accompagnant le plan propose toute une série de mesures de modernisation de la ville : établissement de « zones de servitudes » (zonage), élimination de l’habitat insalubre dans plusieurs quartiers taudifiés, amélioration de la circulation par de nouvelles voiries, développement de l’hygiène par un réseau séparatif d’égouts, projets de zones industrielles. Angers comptait, au début des années 1930, 1 615 logements insalubres dans 575 immeubles : au pied du coteau de la Cité, à Port-Ligny et dans les faubourgs Saint-Michel, Saint-Samson, Saint-Lazare, Saint-Nicolas (Jeanneau, 1992).

Des traits majeurs de zonage et d’équipement se détachent à l’examen du plan

4Après quelques retouches par la Commission du plan, approuvé par la Ville en 1934, le projet fut Déclaré d’Utilité Publique en février 1936. La réalisation effective buta sur le manque de financement, la mauvaise volonté des élus et, surtout, la survenue rapide du second conflit mondial. Les opérations effectives se limitèrent en fait à quelques acquisitions de terrains en vue de réaliser le tronçon méridional de la rocade urbaine ainsi qu’un parc urbain à l’ouest, autour de l’étang Saint-Nicolas.

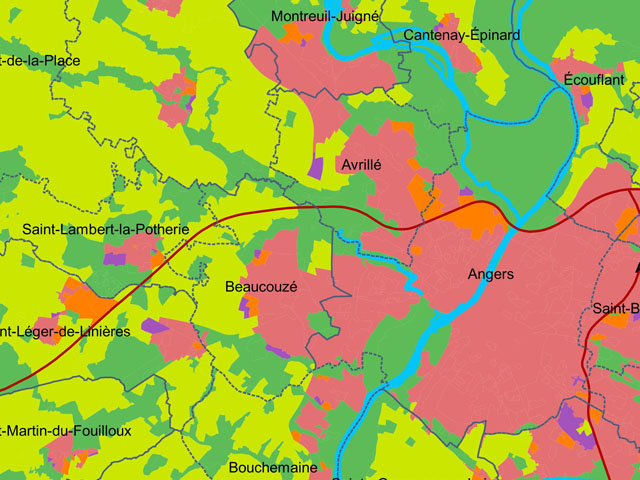

Crédits : Commune d'Angers. Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension - Paris : Les procédés Dorel, 1936 - 1 plan - tirage, papier, en couleur ; 1.02 x 0.90 m. Côte du document : 1 Fi 1708.

Sur le Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la commune d’Angers ci-dessus, datant de 1936, les nouveaux aménagements prévus apparaissent en rouge et les futures voies structurantes en jaune. La plupart n’ont jamais vu le jour. On retrouve ce document aux archives de la ville d’Angers ainsi qu’aux Archives départementales de Maine-et-Loire. Le document cartographique est consultable en ligne à cette adresse : voir en ligne. Pour afficher le document en qualité HD, suivre ce lien.

5Cinq projets de nouveaux équipements sociaux se trouvent localisés sur le plan d’aménagement d’Angers de 1936 :

- scolaires : avec de nouvelles écoles, surtout dans les quartiers périphériques (plusieurs projets d’école n’ont jamais vu le jour, comme par exemple dans la Doutre

, à l’inverse des écoles Henri Chiron à Monplaisir

, à l’inverse des écoles Henri Chiron à Monplaisir  et Charles Besnier à la Roseraie

et Charles Besnier à la Roseraie  ) ;

) ; - sportifs : piscine (par exemple au centre-ville, au Haras, qui sera finalement une patinoire

), stades (futur stade Bertin au nord de la Doutre

), stades (futur stade Bertin au nord de la Doutre  ), Parc des sports au sud (futur stade Raymond Kopa dans le quartier des Justices

), Parc des sports au sud (futur stade Raymond Kopa dans le quartier des Justices  ) ;

) ; - culturels dans le centre-ville : salle d’expositions et salle de concert

;

; - d’« hygiène urbaine » : création d’une station d’épuration en rive gauche

(l’actuelle station d’épuration de la Baumette est située à environ un km au sud de l’emplacement prévu sur la carte de 1936, le lieu étant actuellement la plaine sportive de la Baumette), à l’aval du centre, et d’une usine d’incinération au nord de la gare Saint-Serge

(l’actuelle station d’épuration de la Baumette est située à environ un km au sud de l’emplacement prévu sur la carte de 1936, le lieu étant actuellement la plaine sportive de la Baumette), à l’aval du centre, et d’une usine d’incinération au nord de la gare Saint-Serge  (à l’époque en périphérie, actuellement au centre, elle n’a pas vu le jour) ;

(à l’époque en périphérie, actuellement au centre, elle n’a pas vu le jour) ; - de relation : un « hydro-aéroport » destiné à accueillir les hydravions

sur la Maine, au sud des abattoirs.

sur la Maine, au sud des abattoirs.

Le plan d’aménagement prévoir également l’agrandissement de structures existantes (cimetières de l’Ouest  et de l’Est

et de l’Est  ; Hôtel de Ville) et la création d’un cimetière à la Roseraie

; Hôtel de Ville) et la création d’un cimetière à la Roseraie  (projet abandonné). Des espaces naturels sont mis en protection et qualifiés de « réserves boisées » (autour de l’Etang Saint-Nicolas ainsi qu’au sud de la ville)

(projet abandonné). Des espaces naturels sont mis en protection et qualifiés de « réserves boisées » (autour de l’Etang Saint-Nicolas ainsi qu’au sud de la ville)  . Un nouvel habitat est projeté dans trois secteurs : entre la mairie et Maître-Ecole

. Un nouvel habitat est projeté dans trois secteurs : entre la mairie et Maître-Ecole  ; entre la gare Saint-Laud

; entre la gare Saint-Laud  et la Maine ; en rive gauche au sud de la route de Nantes

et la Maine ; en rive gauche au sud de la route de Nantes  . Trois zones industrielles auraient pu être aménagées (Saint-Serge, Est, Sud-Ouest).

. Trois zones industrielles auraient pu être aménagées (Saint-Serge, Est, Sud-Ouest).

6La réalisation de nouvelles voiries tient une bonne place :

- une voie de ceinture urbaine complète est prévue, entourant la zone urbanisée ou en voie de l’être. Il s’agit de boulevards en grande partie nouveaux

ou du recalibrage de chemins existants ; la réalisation impliquant la construction de deux ponts

ou du recalibrage de chemins existants ; la réalisation impliquant la construction de deux ponts  sur la Maine ;

sur la Maine ; - un second élément de rocade, tel un double périphérique au sud de la ville est également envisagé au sud-est

joignant les routes de Saumur, des Ponts-de-Cé, de Sainte-Gemmes-sur-Loire ;

joignant les routes de Saumur, des Ponts-de-Cé, de Sainte-Gemmes-sur-Loire ; - une voie « pénétrante » au sud

(route des Ponts-de-Cé) débouchant sur la rue Rabelais ;

(route des Ponts-de-Cé) débouchant sur la rue Rabelais ; - une voie à travers le quartier Saint-Jacques

;

; - un nouveau pont au sud de la Place de La Rochefoucauld

;

; - une voie de sortie d’Angers à l’ouest, reliant le pont de la Basse-Chaîne à la route de Nantes

.

.

Un bilan finalement décevant mais une source d’inspiration

7Si en 1939 aucun chantier n’avait démarré, une redéfinition apparut nécessaire du fait des ravages de la guerre et du croît démographique postérieur (Angers passe de 88 000 habitants en 1936 et à 102 000 habitants en 19542) ; cela conduisit dès la fin de 1944 à prendre en compte un périmètre géographique élargi au-delà de la seule commune d’Angers, en englobant les communes de banlieue au sein d’un « Groupement d’Urbanisme ». C’est en fait l’application d’une loi de 1935 et de décrets-lois de 1943 qui corrigent le dispositif précédent qui concernait seulement la commune centrale. Les projets d’aménagement, dans le cadre d’un « Plan de Reconstruction », puis d’un « Plan d’Urbanisme Directeur » (décret de 1958) aboutirent finalement en 1976 au premier SDAU « Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme ».

8S’y distinguent quelques reprises des projets de 1936 dans le domaine de la voirie. Une partie des boulevards de rocade ont été réalisés, surtout au sud (Boulevards Abbé-Chauvet, Jacques-Portet, Eugène-Chaumin, Joseph-Bédier), ainsi que le boulevard du Bon-Pasteur ; le Pont de l’Atlantique et sa bretelle d’accès sont à peu près là où ils étaient envisagés. En revanche, la ceinture routière a été décalée vers l’extérieur tant côté nord que côté est.

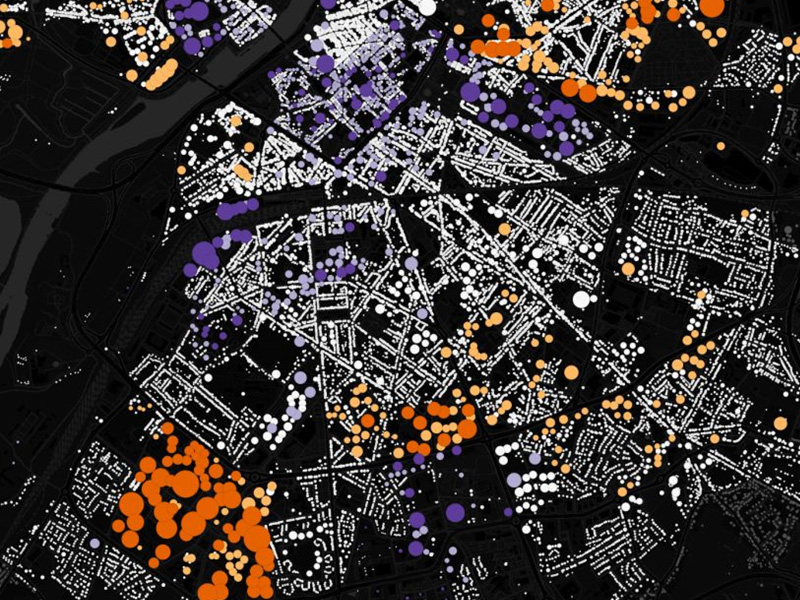

Extrait du Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la commune d’Angers échelle de 1/10.000 : Les boulevards Sud

Crédits : Commune d'Angers. Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension - Paris : Les procédés Dorel, 1936 - 1 plan - tirage, papier, en couleur ; 1.02 x 0.90 m. Côte du document : 1 Fi 1708.

On visualise bien les boulevards urbains au Sud de la ville. Le document cartographique est consultable en ligne à cette adresse : voir en ligne. Pour afficher le document en qualité HD, suivre ce lien.

9Pour ce qui est des équipements publics on relève quelques réalisations aux emplacements prévus : le « Parc des sports » au sud correspond à l’actuel stade de Frémur ; d’autres équipements sportifs ont une localisation voisine de celle du projet initial (stade à l’est ; stade au nord-ouest : complexe André Bertin). Si la piscine centrale est devenue une salle de sports, les autres équipements sportifs réalisés sont distants de ceux projetés. Les agrandissements des cimetières ont, logiquement, été concrétisés.

Extrait du Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la commune d’Angers échelle de 1/10.000 : Le stade de la Doutre

Crédits : Commune d'Angers. Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension - Paris : Les procédés Dorel, 1936 - 1 plan - tirage, papier, en couleur ; 1.02 x 0.90 m. Côte du document : 1 Fi 1708.

Le stade de la Doutre (actuel complexe sportif André Bertin). Le document cartographique est consultable en ligne à cette adresse : voir en ligne. Pour afficher le document en qualité HD, suivre ce lien.

10Seule la « réserve boisée » de l’Étang Saint-Nicolas a été conservée parmi les trois du plan de 1936, grâce à des acquisitions foncières municipales entre 1934 et 1938.

Extrait du Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la commune d’Angers échelle de 1/10.000 : La « réserve boisée » de l’Étang Saint-Nicolas

Crédits : Commune d'Angers. Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension - Paris : Les procédés Dorel, 1936 - 1 plan - tirage, papier, en couleur ; 1.02 x 0.90 m. Côte du document : 1 Fi 1708.

Le parc Saint-Nicolas est la seule des trois réserves boisées prévues dans le Plan de 1936 existant de nos jours. Les deux autres projets n'ont pas abouti (la réserve du sud est devenue le Parc d'activités d'Orgemont et celle du nord est devenue le coeur du quartier de vMonplaisir). Le document cartographique est consultable en ligne à cette adresse : voir en ligne. Pour afficher le document en qualité HD, suivre ce lien.

En conclusion

11Au total, le premier document d’urbanisme d’Angers a été une expérience pionnière pour les élus et les techniciens, mais, il a souffert de carences importantes liées au contexte et à l’imprécision de la loi de 1919, entre autres la timidité financière, la faiblesse de l’engagement de l’État, le manque de définition approfondie des secteurs nouveaux d’habitation. Ce n’est qu’après la guerre que les outils opérationnels de l’aménagement résidentiel ont été promulgués à l’échelle nationale. Ils ont permis d’aller au-delà des tentatives, bien limitées, de cité-jardin (quartier du Lutin, Rue Pré-Pigeon, Route d’Epinard) et d’Habitations à Bon Marché (Rue Prosper Bigeard, Rue Jean Orhon) de l’Entre-deux-guerres.

12Finalement le Plan d’Aménagement, d’Embellissement et d’Extension d’Angers reflète parfaitement le double contexte idéologique de son élaboration. Il participe du rôle traditionnel attribué aux municipalités, à savoir d’une vision urbaine issue du 19ème siècle avec un souci d’embellissement de la cité, mais aussi d’une amélioration de l’hygiène selon un courant d’idées remontant au 18ème siècle. Dans le même temps, le souci de répartir les fonctions dans la ville (résidence, industries, équipements - ce que l’on appelait « zoning ») était né au Royaume-Uni au début du 20ème siècle, et le Plan d’Angers apparaît sous cet angle bien en phase avec son époque. Il en est de même avec la projection ambitieuse de voies de circulation automobile. Entre tradition et modernité, ce document marque ainsi un tournant intéressant. Se préoccupant du futur il élabore des solutions pour conjuguer les exigences du modernisme et des aspects de la qualité de la vie.

Notes

1 C’est Honoré Cornudet des Chaumettes (1861-1938), député, qui rapporta le texte à la Chambre législative ; il s’était dès avant la Grande guerre soucié de la question urbaine et avait porté un premier texte en 1915.

2 Voir en ligne les recensements de la population 1876-2022, INSEE

Pour citer ce document

Jean Soumagne, 2025 : « Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936 », in H. Davodeau, L. Guillemot & S. Giffon, Atlas Social d'Angers [En ligne], eISSN : 2968-0255, mis à jour le : 13/03/2025, URL : https://atlas-social-angers.fr:443/index.php?id=1248, DOI : https://doi.org/10.48649/asda.1248.

Autres planches in : Aménagement, urbanisme, logement et habitat

Bibliographie

JEANNEAU Jacques, 1992, "Les plans d’aménagement des villes de l’Anjou dans l’Entre-deux-guerres", Poitiers, Géo-Centre-Ouest, Annales de l’Association de Géographie du Centre-Ouest, n°4, pp. 53-61, p. 60.

JEANNEAU Jacques, 1993, Les villes de l’Anjou Angers Saumur Cholet au milieu du XXe siècle, Nantes, Ouest Editions, 122 p. et annexes. cf. pp. 72-74.

Mots-clefs

- Urbanisme

- Planification urbaine

- Liste des planches associées au terme Planification urbaine

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

- Infrastructures

- Liste des planches associées au terme Infrastructures

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

- Equipements publics

- Liste des planches associées au terme Equipements publics

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

Index géographique

- Centre-ville (quartier)

- Liste des planches associées au terme Centre-ville (quartier)

- Les collèges d’Angers Loire Métropole : les déterminants sociaux et territoriaux d’un cadre de vie scolaire

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers : entre concentration et ségrégation

- 2024, des élections successives, mais quels changements dans les équilibres politiques de la ville ?

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers (2/2)

- Être étudiant-e à Angers et se loger (1/2)

- Être étudiant-e à Angers et se loger (2/2)

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

- Les potagers domestiques dans l’agglomération angevine

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

- Les habitants des quartiers prioritaires d’Angers sont-ils plus vulnérables face au risque de canicule ?

- La densité de population par bâtiment à Angers : un révélateur des inégalités sociales de la ville

- La carte USE-IT d’Angers : une carte touristique pour les jeunes et par les jeunes

- Monplaisir (quartier)

- Liste des planches associées au terme Monplaisir (quartier)

- Les collèges d’Angers Loire Métropole : les déterminants sociaux et territoriaux d’un cadre de vie scolaire

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers : entre concentration et ségrégation

- Les jardins urbains collectifs angevins (1/2)

- Les jardins urbains collectifs angevins (2/2)

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

- Les potagers domestiques dans l’agglomération angevine

- Des cafés périphériques aux bars du centre-ville : une lecture générationnelle des lieux de sociabilité des migrants marocains à Angers

- La densité de population par bâtiment à Angers : un révélateur des inégalités sociales de la ville

- Prairie de la Baumette

- Liste des planches associées au terme Prairie de la Baumette

- Les différentes formes d'eau et ses usages à Angers (XIXème, XXème et XXIème siècles)

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

- Angers : première ville de France dans les classements où il fait bon apparaître

- Etang Saint-Nicolas

- Liste des planches associées au terme Etang Saint-Nicolas

- Les différentes formes d'eau et ses usages à Angers (XIXème, XXème et XXIème siècles)

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

- Plans d’eau angevins : perceptions, usages et « qualité » paysagère

- La Doutre

- Liste des planches associées au terme La Doutre

- Cartographie participative et insolite des quartiers Doutre et Saint-Serge par les conseils de quartiers

- La pauvreté économique dans l’Aire d’Attraction et la Ville d’Angers (2/2)

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

- La densité de population par bâtiment à Angers : un révélateur des inégalités sociales de la ville

Glossaire

- SDAU

Le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme est un document de planification à valeur réglementaire fixant pour une agglomération des orientations fondamentales et harmonisant les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics. Le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) constitue ainsi un cadre de cohérence pour les actions en matière d'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Dans le code de l'urbanisme, l'expression "le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme" a été remplacé par l'expression « Schéma directeur ».

- cité-jardin

Une cité-jardin est une forme urbaine utopique, théorisée au XIXe siècle par le britannique Ebenezer Howard dans la lignée des penseurs de l'habitat et de l'urbanisme social ou socialiste (Saint-Simon, Fourrier, Godin...). Pour Howard, les trois critères principaux de la cité-jardin sont : 1. une « morphologie indépendante », qui réfère à la ceinture verte qui doit les entourer ; 2. « un fonctionnement autonome et efficace selon l’idéal d’autogestion locale », qui nécessite une mixité ou, à défaut, une forte proximité entre zones résidentielles et zones d’emplois, ainsi que des services urbains ; 3. « un foncier public », c’est-à-dire détenu par la puissance publique.

- Liste des planches associées au terme cité-jardin

- Le premier plan d’urbanisme d’Angers : 1934-1936

Jean Soumagne

Toutes les planches de l'auteur

Les derniers dépôts dans  HAL-SHS de Jean Soumagne

HAL-SHS de Jean Soumagne

Résumé

Angers a bénéficié au terme d’un long processus d’un premier plan d’urbanisme, approuvé en 1934 et déclaré d’utilité publique en 1936. Du fait du second conflit mondial et des nouveaux enjeux de la reconstruction qui suivit, le plan n’a pu être véritablement appliqué. Cependant, certaines orientations ont été suivies dans les documents d’urbanisme élaborés durant les Trente Glorieuses. Surtout, ce premier document a servi en quelque sorte de laboratoire d’initiation à la planification urbaine.

Statistiques de visites

Du au

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...

Votre fichier est en cours de création, veuillez patienter...